GRAPHISTE, PROF D’ARTS APPLIQUÉS, FRÉDERIC LE FALHER ILLUSTRE « JOHNNY », SON PREMIER LIVRE.

Textes : Pierre Crooks / Illustrations : Fred Le Falher

CONVERSATION AVEC FRED LE FALHER

Fred, on va commencer par ce bouquin paru chez Balivernes éditions en novembre 2020, « Johnny » dont tu es l’illustrateur. Pierre Crooks a écrit les textes.

Cette édition, qu’est-ce que ça représente pour toi ? Juste un fun rigolo, ou une franche reconnaissance ? Une sorte de pas accompli ?

Houla, ce livre sur Johnny, c’est un truc « fun et rigolo », bien sûr, mais c’est aussi beaucoup plus que ça.

Il faut savoir que moi les bouquins, j’adore ça. J’en ai des pleines étagères, ça déborde de partout, idem pour les magazines, que je conserve précieusement. Ça prend une place pas possible mais la maison est grande ! J’appartiens à une génération qui est encore très attachée à l’objet, et notamment au support papier. Parmi tous les livres que j’accumule, il y a pas mal de bouquins pour gamins, parce que c’est un secteur où on trouve des choses super belles.

Ah bon ?

Bien sûr ! Les adultes ont tort de penser que les livres dits « pour enfants » sont réservés aux enfants. Les éditions du Rouergue ou Thierry Magnier, pour ne citer que deux exemples, ont publié des bouquins qui s’adressent autant, sinon plus, aux amateurs de graphisme qu’aux enfants. Il y a là-dedans une diversité et une richesse créative qu’on ne trouve pas ailleurs. Et moi, ça fait des années que je caressais ce vieux rêve de sortir un livre pour enfant, c’est-à-dire un livre qui fasse la part belle à l’image, à l’illustration. Alors évidemment, la proposition de Pierre Crooks, le boss des éditions Balivernes et auteur des textes de « Johnny », elle m’est arrivée dessus comme un cadeau tombé du ciel.

C’est souvent ça le plus difficile, quand on veut faire un livre : dégotter un éditeur. C’est une des raisons qui explique que je n’avais jamais franchi le pas, même si l’idée me trottait dans la tête depuis des années. Démarcher des éditeurs-Jeunesse, ça prend du temps et on n’est jamais sûr que ça va payer, on doit être prêt à encaisser pas mal de refus. Or là, c’est cool, j’ai zappé cette étape.

D’accord. Tu me dis que sortir un livre, ça te titille depuis longtemps, mais que tu n’avais pas écrit le premier mot d’un premier paragraphe d’un premier chapitre, parce que tu disais, oh là là, trouver un éditeur, quelle galère ?

C’est un peu ça. Je crois que je remettais toujours ce projet à plus tard, un peu par flemme, par manque de temps aussi, et puis parce que je ne savais pas très bien par quelle face attaquer la montagne : écrire une histoire ? Faire les dessins après ? Avancer les deux chantiers à la fois ? Et puis ensuite, comment procéder ? Me démerder pour faire de l’auto-édition ? Un petit format en impression numérique avec une couverture en bristol 300 g ? Bof bof… Démarcher des éditeurs, OK, mais lesquels, sachant que le secteur est saturé ? Et comment m’y prendre ? Je suis carrément largué côté technologie, je n’ai pas de site personnel, je ne suis pas sur Instagram, je balance juste mes dessins sur facebook et c’est déjà une performance pour moi, donc pas facile d’être crédible aujourd’hui en tant qu’illustrateur si je suis à la traîne sur ma propre visibilité…

Tu es à la traîne pourquoi au juste ? tu as la flemme de travailler sur cette visibilité, ou ça ne t’intéresse pas ? Ou les deux.

Un peu les deux. Je ne suis pas très à l’aise avec les tendances de l’époque, je trouve que tout va trop vite et que la technologie envahissante nous pourrit la vie. Les réseaux sociaux à fond, les smartphones, la nécessité d’être toujours hyper connectés… Ça me saoule J’ai essayé d’avoir un téléphone avec écran tactile, ça m’a vite gonflé, je suis revenu à un téléphone à touches, un modèle pour les vieux, et ça me va très bien. Donc je ne suis pas vraiment « moderne » dans ma façon de communiquer et en plus, j’ai pas bien envie de faire l’effort.

Bref, je laissais traîner en attendant un coup de pouce du destin, comme on dit. Et puisque je suis né sous une bonne étoile, il a fini par arriver. Pierre est un copain d’enfance, il a créé la maison Balivernes il y a une quinzaine d’années, et ça fait presque autant qu’on se disait « alors, quand c’est qu’on fait un livre ensemble » ? On laissait passer le temps, lui comme moi, mais arrivés à 50 balais, on s’est dit que c’était maintenant ou jamais… Et comme je dessine régulièrement pour le milieu du rock, il a eu l’idée de démarrer notre collaboration avec un livre sur Johnny. C’était le sujet idéal pour me frotter à ce nouvel exercice, et je me suis lancé là-dedans tout excité.

Je comprends bien. En quoi Johnny est un sujet idéal ? Le rapport avec le rock, je vois. Mais sinon ?

Ben en fait, pour ne rien te cacher, notre toute première piste avec Pierre, c’était un western. J’adore ça, les westerns. Sergio Leone, bien sûr, mais aussi les « vrais » westerns : John Ford, Howard Hawks, Anthony Mann, tout ça…

Oh, génial. J’ai un ami qui adore le western et qui a écrit un western. Un roman. Ça s’appelle « Quand Fleurissaient les cow-boys ». Thierry Girandon. Tu connais Thierry Girandon ?

Ah ben non, je suis désolé, je connais pas. Faut dire que je lis beaucoup la presse, mais très peu de romans. C’est pas que j’aime pas, mais j’ai pas bien le temps. C’est un tort, je sais bien… Une collègue m’a prêté récemment un roman-westen, justement : « Faillir être flingué », par Céline Minard, mais je lui ai rendu après plusieurs mois, sans l’avoir commencé… C’est con, hein ?

Un peu, mais ça va aller. Bon, alors, cette histoire de western ?

J’avais suggéré à Pierre de m’écrire un scénario western, que j’illustrerais ensuite. Sauf que je n’y arrivais pas : une ville du far-west + la diligence avec l’attelage de chevaux + un troupeau de bisons + une attaque d’indiens + une baston générale dans le saloon et j’en passe, c’était trop compliqué à dessiner pour moi. Vraiment. J’ai galéré presque un an là-dessus, rien à faire, ça n’avançait pas. La totale loose. J’ai été contraint de déclarer forfait, ou au moins de demander un délai supplémentaire, et j’étais pas fier. C’est là que Pierre m’a dit : « t’inquiète, j’ai une autre idée ! ». Et il m’a expliqué qu’il envisageait un bouquin autour du rock, en me réservant ce projet parce qu’il savait que je serais pile-poil dans mon élément. On s’est laissé une ou deux semaines de réflexion, et puis il m’a rappelé pour me dire : « et si on faisait un bouquin sur Johnny ? Son enfance, son adolescence, ses premières années, comment Jean-Philippe Smet devient Johnny Hallyday… ». Et là, c’était comme une évidence. Non pas qu’on soit des gros fans de Johnny, lui comme moi. Mais raconter la jeunesse de Johnny, ça voulait dire dessiner la France des années 50, le début des années 60, l’arrivée du rock, les Teppaz, les transistors, les guitares électriques, le design, les fringues, le graphisme de cette époque-là, tout un environnement visuel que j’adore. Au-delà de Johnny, c’est un univers, un contexte qui m’est familier.

Du sur-mesure, en fait ?

Exactement. Pour le coup je pouvais rester dans ma zone de confort. Et puis bon, merde, je dois bien l’avouer : Johnny, j’en ai rien à foutre des quarante dernières années, mais je ne jette pas tout pour autant. Il y a pas mal de chansons des années 60 que j’aime vraiment bien (« Retiens la nuit », « Pour moi la vie va commencer », « Tes tendres années », « Excuse-moi partenaire »…) et puis il y a son album de 1966, « Génération perdue », enregistré à Londres, qui est vraiment cool, avec au moins cinq ou six super morceaux dedans. Sans blague. En 66, Johnny avait une super gueule, un super look, des super musicos, des super arrangements… Bref, je dois reconnaître que rien que pour ces années-là, j’ai toujours eu une certaine affection pour le bonhomme, malgré tout ce qui a pu suivre… Donc j’ai foncé direct. J’étais ultra-motivé, avec en plus l’envie d’en découdre parce que je gardais le foirage de notre western en travers de la gorge. Pas question de merder, cette fois.

D’accord. Te voilà donc embarqué dans l’aventure. C’est ton premier livre, tu n’as jamais fait ça avant. Qu’est-ce que tu découvres d’abord, en t’attaquant à ce nouveau travail ?

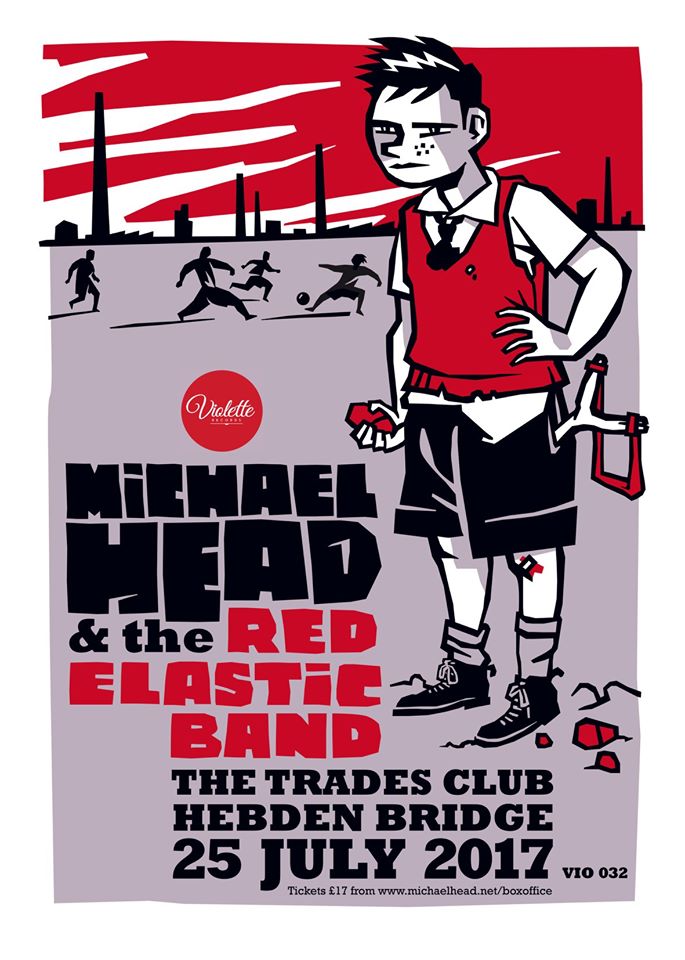

Je découvre une nouvelle façon de bosser, que je pensais inscrite dans la continuité de ce que je savais faire, alors que pas tant que ça, une fois confronté à la page blanche… En général, on me sollicite pour des travaux de commande dans le domaine culturel : des affiches de concert et de festival, des pochettes de disques, des affiches de théâtre. Sur ce type de supports, l’illustration est toujours conçue en fonction du lettrage, il faut trouver un savant équilibre entre l’image et la typographie. L’un ne va pas sans l’autre. Avec ce livre sur Johnny, je me rends compte que c’est la première fois depuis très longtemps que je fais de l’illustration pure, débarrassée d’un titrage imposant. N’ayant pas la « béquille » du titre (qui m’aide généralement à composer l’image), je me suis retrouvé devant des pages complètement vierges, à remplir avec du dessin exclusivement. Et ça c’était assez nouveau, comme situation. Donc forcément, ça représentait une espèce de challenge pour moi. D’autant qu’il ne s’agissait pas de faire une seule image, un « one shot » percutant comme c’est le cas sur une affiche, mais une suite de douze images narratives qui doivent fonctionner ensemble, former un tout cohérent. D’où la nécessité de définir un style affirmé pour les douze dessins, et de tenir ce style sur la longueur : ça aussi, c’était très nouveau, et très différent de ma méthode habituelle, où je peux adopter un registre différent d’un travail à l’autre, selon l’univers abordé.

Pas de béquille, donc. Mais il y a une contrainte, une direction à laquelle se tenir. Parce qu’il y a toi, qui illustre, et il y a Pierre Crooks, qui écrit. Vous vous y êtes pris comment ?

Pierre a d’abord écrit les textes. Il m’a envoyé un premier jet assez rapidement : dix petites phrases, dix moments de la jeunesse de Johnny, qui correspondaient à dix double-pages, le principe étant de faire une grande illustration par double-page, soit dix illustrations au total. Tu me suis ?

Mais oui.

Les textes en question n’étaient pas très directifs, et c’est tant mieux : ils évoquaient une période dans la vie de Johnny, mais pas un événement précis. Rien d’anecdotique, par exemple, qui m’aurait contraint à « coller » au texte. Du coup, ça laisse une grosse marge de manœuvre pour mettre ça en image. C’est plus compliqué, ça oblige à réfléchir, mais c’est plutôt une bonne chose, en tout cas ça évite l’écueil de la paraphrase. Avec le recul, peut-être que mon travail sur des affiches de théâtre (où il faut synthétiser l’atmosphère d’une pièce plutôt que d’illustrer un moment précis du récit) a été bien utile. Là, c’était un peu pareil : un seul dessin pour évoquer la naissance Johnny à Paris, l’abandon du père, la mère qui le confie à sa tante et ses deux filles ; un autre dessin pour dire que Johnny est élevé par sa cousine danseuse, qui se marie avec un artiste américain, lequel deviendra comme un père de substitution ; un troisième dessin pour parler de l’enfant de la balle, ballotté de music-hall en scène de cabaret dans le sillage de sa famille d’adoption… A chaque fois, la même problématique : comment faire rentrer « tout ça » dans une seule image ?

Pour le lecteur, ça roule tout seul. C’est vraiment classe, c’est une preuve de réussite a fortiori, le fait que le lecteur – enfant ou adulte, on est bien d’accord – n’imagine pas une seule seconde le travail qu’il y a derrière, les « problématiques », comme tu dis.

Bon, tant mieux si ça se goupille bien entre image et texte, c’était quand même un des enjeux à gérer pour moi. Surtout qu’un autre paramètre entre en jeu, et pas des moindres : à chaque page, les années passent, Johnny grandit, on n’est plus tout à fait à la même époque, ni dans le même contexte. À la différence d’une histoire classique type « Pierre et le Loup », avec une unité de lieu et de temps, on se retrouve dans un récit qui s’étale sur pas mal d’années. Ça veut dire qu’il faut tout ré-inventer à chaque dessin : Johnny à 2 ans, Johnny à 6 ans, Johnny à 9 ans, 14 ans, 17 ans… Et puis on doit planter un nouveau décor à chaque page, puisque je passe d’un jardin public à un appartement, d’une scène de théâtre à une chambre d’ado, d’un camping à un studio de télévision… Ça implique du coup pas mal de documentation, histoire de situer une époque sans faire d’anachronisme. Par exemple : les affiches de Trénet et Tino Rossi qu’on voit sur un mur de théâtre sont inspirées de modèles authentiques ; le magazine « Salut les Copains » qui traîne sur une table de camping reprend la couverture du numéro 1 paru l’été 62 ; le Johnny yé-yé entouré de Françoise Hardy et Sylvie Vartan reprend la pose d’une photo fameuse de Jean-Marie Perrier (d’où la présence du photographe de dos en train d’immortaliser le trio)… Tout ça, on dirait pas, mais c’est un putain de boulot pour un premier livre !

C’est exactement ça : « on dirait pas ». On découvre le livre et tout coule de source. Mais dis-moi, là je le re-feuillète et je repense au moment où je l’ai eu en main pour la première fois, à ma première impression : ce format si particulier, vraiment top, eh bien, je suppose que ça a chamboulé la donne pour toi. Nous ne sommes plus dans le format « affiche » En travaillant, il a bien fallu que tu reconsidères tes acquis, pour ainsi dire, et que tu prennes en compte les impératifs de l’objet-livre. Un objet que l’on ouvre, des pages que l’on tourne. Je ne sais pas trop comment expliquer ce qui me fascine là-dedans… En gros : chaque illustration raconte une histoire dans l’histoire, et c’est absolument réussi. Pour arriver à ça, tu ne pouvais pas te contenter te donner à voir une simple succession d’images et vogue la galère. C’est tout le cheminement de ton travail que je trouve fichtrement intéressant.

C’est clair que travailler sur un livre, c’était complètement différent de mes expériences habituelles. Notamment sur la question du format, que tu évoques. Le livre est carré, donc quand on l’ouvre, ça donne un cadrage très allongé, panoramique. Rien que ça, c’était assez nouveau pour moi, plutôt confronté à du format vertical (affiche) ou carré (pochette de disque) mais jamais horizontal. Je devais prévoir sur chaque illustration une zone « neutre » pour caser les deux-trois lignes de texte, mais ça me laissait quand même pas mal d’espace pour dessiner. Un espace horizontal, donc, et très étiré, façon cinémascope. Pas facile à occuper, ce genre de format. Du coup, presque par réflexe, j’ai adopté des procédés cinématographiques, comme tu dis, avec des premiers plans très prononcés, qui permettent de créer du volume, de la profondeur de champ. C’est pour ça qu’on voit souvent un objet ou un personnage en amorce, sur un côté de l’image : la tête d’un pigeon, un pan de mur avec des affiches, le pied d’un parasol, la nuque épaisse d’un militaire… C’est jamais un élément essentiel, il est juste là pour donner du relief à la scène.

Puisqu’il s’agit d’une suite d’images, avec donc une forme de narration, je devais aussi veiller à créer un rythme, ne pas tomber dans la répétition… Ça encore, c’est très différent d’une affiche, qui fonctionne toute seule. Je me suis donc appliqué à varier les points de vue, en ne mettant jamais Johnny au même endroit, par exemple. Une fois sur la gauche, une autre fois sur la droite, plutôt vers le haut, ensuite vers le bas, tantôt au premier plan, tantôt à l’arrière, statique puis en mouvement… etc. Tout ça en évitant tout effet de symétrie, un principe de composition que je fuis comme la peste parce que ça fige une image au lieu de la dynamiser. La couverture du bouquin, par exemple, n’est pas symétrique : j’aurais pu mettre le personnage au milieu avec le titre en-dessous, centré lui aussi, mais j’ai horreur de ça, même si ça se fait très souvent. Je préfère décaler le personnage sur la gauche et placer le titre à droite, c’est beaucoup plus dynamique.

J’ai aussi pas mal réfléchi à la couleur, que j’ai utilisée avec parcimonie. Plutôt que d’en mettre plein la vue, je me suis limité à une dominante de deux couleurs par image. C’est une règle que j’utilise toujours dans mes boulots, et qui rejoint une citation de Jacques Tati que les Inrocks-mensuel avaient adopté à l’époque comme une devise : « trop de couleurs distrait le spectateur ». Perso, je me contente souvent du noir et blanc + une seule couleur : si on se démerde bien et qu’on exploite intelligemment le blanc du papier, c’est suffisant. Je fais pas mal de sérigraphie, et c’est une bonne école pour ça, qui oblige à limiter le nombre de couleurs, pour limiter le nombre d’écrans et donc les passages d’encre. Là, j’ai un peu assoupli la règle en glissant un peu de jaune partout (les cheveux de Johnny) et des minuscules touches de bleu (les yeux) mais sinon, on est quand même dans une ambiance colorée différente à chaque tournure de page. Ça provoque des petits effets de surprise, des cassures, une pulsation différente sur chaque image… C’était un peu ça, l’idée.

Une autre grosse différence dans l’illustration, par rapport à mon activité de graphiste, c’est que Pierre m’a laissé complètement carte blanche : il m’a envoyé les textes, et vogue le navire…

Marrant, ça. Tout à l’heure j’ai dit « vogue la galère », et toi tu dis : « vogue le navire ». A croire que pour moi le travail est une galère, pour toi c’est un navire….

Bah… Galère, navire… Tout ça, c’est une question de confort, l’essentiel c’est que ça flotte et que ça avance, non ?

Si. Bon, tu me parlais de cette fameuse carte blanche que Pierre Crooks t’a laissé.

Oui, retour à la terre ferme : je parlais de « carte blanche » parce que le graphisme, c’est du travail de commande, qui fonctionne beaucoup par va-et-vient entre le « client » (c’est pas un mot très beau) et moi. Il faut parfois soumettre plusieurs idées avant que ça fasse « tilt », il y a toujours des modifs à apporter, des variations à tester, des ajustements à faire jusqu’à validation, on pinaille sur des détails, ça peut prendre pas mal de temps mais ça fait partie du boulot. Là, j’étais quasiment seul maître à bord et ça peut être assez déstabilisant, surtout sur un travail d’une telle ampleur. Mais Pierre m’a rassuré, il est d’un naturel assez serein (contrairement à moi) et il a aimé les premières pages que je lui ai envoyées, donc ça m’a mis en confiance et j’ai pu mener ma barque jusqu’au bout, dans un climat assez peinard.

Cool. Le bonheur…

La seule pression, en fait, c’est celle que je me suis mis tout seul, mais ça c’est un autre problème, on ne se refait pas…

Il paraît, en effet. Le travail a duré combien de temps ?

De la première ébauche de dessin jusqu’à la validation définitive des fichiers, on va dire que le projet s’est étalé sur cinq ou six mois, de avril à septembre 2020… C’est long, mais on a pris notre temps. Enfin, moi surtout, mais c’est parce que je travaillais là-dessus de façon très irrégulière : mon activité de graphiste et/ou illustrateur, je l’exerce en marge de mon « vrai » métier, qui est prof d’arts appliqués en lycée pro. Alors certes, on était en plein confinement le printemps dernier, ça laisse du temps, mais j’avais des cours à transmettre à mes élèves, le contact avec les familles à assurer, le suivi quotidien des devoirs pour mes deux filles, le petit dernier (3 ans) à gérer puisqu’il n’allait pas à l’école non plus, les travaux dans la maison à avancer, les apéros-Messenger ( !), les vacances d’été au milieu de tout ça… Bref, difficile de travailler en continu, ça s’est fait petit bout par petit bout.

Les apéros-messengers, ouille, tu as fait ça ?

Bah oui, comme un con qui en avait marre de trinquer tout seul… Ma compagne ne boit pas ou peu, nobody’s perfect, alors on a testé ce système avec les frangins-frangines ou les copains, mais c’est vite devenu très chiant : dès qu’on est plus de deux, c’est le bordel.

Eh eh ! Mais je t’ai coupé. On parlait du temps et de la durée du projet.

Tu m’as embrouillé avec ton histoire d’apéros… Ah oui, entre deux whiskys, il s’est passé un truc, c’est que le projet a évolué… Ça explique aussi pourquoi ça a pris plus de temps que prévu. A la base, « Johnny » devait être un livre pour les tout-petits, genre 3-4 ans. Format réduit, pages en carton épais, coins arrondis, texte limité au strict minimum… Sauf que moi j’ai dessiné à ma façon, sans forcément chercher à adopter un style « enfantin », encore moins « bébé ». Du coup, quand Pierre a reçu les premières illustrations, il a regardé ça avec ses collaborateurs (les commerciaux, notamment, chargés de démarcher les libraires) et ils ont trouvé que ça faisait pas vraiment « 3-4 ans », mais plutôt une tranche d’âge au-dessus, peut-être « 7-8 ans ». On a donc basculé sur une autre collection chez Balivernes, qui entraînait quelques modifs : un format plus grand (mais toujours carré, heureusement, sinon il aurait fallu tout reprendre), des pages-papier plutôt que cartonnées, des textes plus étoffés, deux double-pages supplémentaires (donc douze images au lieu des dix initiales) et des pages de garde pour introduire le livre… Ça voulait dire un supplément de boulot pour moi, mais je ne demandais pas mieux. 24 pages illustrées, ça donne un livre plus fourni, c’est vachement plus gratifiant, surtout avec des belles pages de garde. Ça a l’air de rien, les pages de garde, mais ça change tout, à l’ouverture du livre. Ça je l’ai constaté de visu, quand j’ai découvert le « Johnny » imprimé…

Oui, tout ça je te le confirme. C’est-à-dire que je t’assure que le livre fait de l’effet dès qu’on l’ouvre, je ne plaisante pas, quelque chose de beau, très-chouette et efficace saute littéralement aux yeux. Crois-moi sur parole, je suis là pour bavarder et causer de ton travail, hein, pas pour cirer tes souliers. Je ne peux maintenant qu’imaginer ce que tu as ressenti, toi, quand tu as eu le bouquin entre les mains, la première fois.

Le jour où j’ai reçu les premiers exemplaires du livre, j’étais tout fou. Il y avait une dizaine d’exemplaires dans un carton qui tenait à peine dans la boîte aux lettres, j’ai déchiré le paquet assez sauvagement, tout fébrile. Je suis toujours impatient de voir le résultat final d’un boulot, parce que pour moi, tant qu’une affiche ou une pochette de disque n’est pas imprimée, c’est juste une image sur un écran, ça n’existe pas vraiment. Là, avec le livre, l’effet était décuplé. Même le format m’a surpris : je n’avais pas mesuré l’impact que ça pouvait avoir, 24 cm de côté. Surtout quand on ouvre le livre : je travaille sur un ordi qui n’est pas au top du confort visuel ( !), alors quand j’affichais une double-page sur l’écran, elle était beaucoup plus petite que la même double-page en « vrai ». Ça donnait à mes petits dessins une allure que je n’avais pas anticipé, je les redécouvrais complètement.

Ok. Du coup, je peux imaginer autre chose encore, un autre « ravissement » : c’est le touché du livre, la dimension carrément tactile de l’objet.

Affirmatif, monsieur l’éditeur !

Éditeur entre autres choses. Je suis aussi celui qui interviouve les grands de ce monde. Bref : le tactile, donc.

Le contact du papier, ça non plus je ne l’avais pas imaginé : un toucher légèrement rugueux, pas glacé, pas lisse, avec une impression mate, tout ce que j’aime. Et la couverture, avec son vernis sélectif, impossible à visualiser sur écran… Le jaune hyper intense, encore mieux que je l’espérais… Et les fameuses pages de garde, qui mettent en valeur ce qui va suivre… C’était carrément une révélation, pour moi, quand j’ai eu le bouquin dans les mains. Je l’ai feuilleté page après page, j’étais super content du résultat et super ému.

Voir Johnny en librairie, c’est encore un autre moment fort, difficile à expliquer. Je me suis dit « ça y est, le livre existe, il est lâché dans la nature, il va faire sa vie », c’est comme un gamin.

Sacré moment, c’est sûr ! Et vu l’enthousiasme que tu as encore rien qu’à raconter cette aventure… Ça fait plaisir à voir et à entendre, crois-moi.

J’imagine que tu as connu ça aussi sur tes propres publications, en tout cas je l’espère, parce que c’est pas rien, comme moment.

Absolument. C’est sans doute le moment le plus fort. Après quoi, si l’on y prend garde, tout se résumerait en termes de bizness, et j’aime mieux ne pas m’attarder là-dessus, sinon je vais être aussi bavard que toi. J’aime mieux ressentir cette joie pure, qui consiste à créer. Et être fier de ce que l’on fait.

Bien sûr, il y a de la fierté là-dedans, je ne peux pas le cacher. Je sais qu’il y a quelques défauts dans les dessins, des erreurs ça et là que j’aurais aimé corriger, mais c’est pas bien grave. Le résultat est là, et c’est ce qui compte : un tout premier livre édité avec mon nom dessus, accolé à celui de mon vieux copain Pierre Crooks. Un chouette objet, nickel au niveau de la finition, que mes trois enfants (à qui le livre est dédié , c’est marqué dedans !) pourront conserver toute leur vie. C’est là qu’on se rend compte que le rôle de l’éditeur et le travail de l’imprimeur, c’est capital. Le dessin c’est une chose mais si tout est salopé derrière, ça fout en l’air le boulot. Il y a moins de risque avec une affiche, mais sur un livre, ça peut tout changer. Notre « Johnny » a de la gueule, à l’arrivée. Il me plait comme il est, zéro regret ou frustration. C’est cool. C’est un vieux fantasme qui s’est matérialisé, je peux savourer ça en me disant « je l’ai fait ».

Maintenant, c’est malin, j’ai qu’une hâte : attaquer un deuxième bouquin.

Bonne idée. Je suppose que c’est avec Balivernes, que l’aventure va continuer ?

Oui bien sûr, chez Balivernes. Parce que tout ça, c’est aussi, et surtout, et d’abord, une histoire d’amitié, et c’est pas rien, ça donne une valeur ajoutée au truc. Ce livre sur Johnny, c’est deux copains d’enfance qui finissent, bien plus tard, par fabriquer quelque chose ensemble. C’est peut-être une façon de sceller une forme de fidélité, par delà les années. C’est en tout cas une façon de transformer une amitié en quelque chose de concret, au lieu de se contenter de boire des coups ensemble (ce qui est déjà pas mal, ceci dit, hein !). D’ailleurs, à cause de ce putain de Covid, on n’a toujours pas trinqué en « vrai » avec Pierre, depuis que le livre est sorti. Va falloir remédier au problème… Plus sérieusement, quand une histoire d’amitié devient une histoire artistique, c’est le top. Quand on a créé notre fanzine « Le Mange-Disque » en 2005, c’est parce qu’on était une bande de copains à Aurillac qui partagions cette même passion pour le rock, et on a eu envie d’en faire quelque chose. N’étant pas tous musiciens, on a fait un fanzine plutôt qu’un groupe. Dans son genre, c’était aussi une petite aventure éditoriale, « Le Mange-Disque », d’autant plus exaltante que cette aventure était collective, et cimentée par l’amitié.

Je mettrais une note en fin d’article, un lien qui renvoie vers le Mange-disque. C’est dingue et c’est fantastique, ces histoires d’amitiés.

D’ailleurs, David, regarde nous deux : on était potes (et voisins !) au début des années 90 à Saint-Étienne, et trente ans après (trente ans, putain !), on collabore sur ton Amuse-bec… C’est toujours la même histoire : puisqu’on est potes, faisons quelque chose ensemble. Il faudra les arroser aussi, ces retrouvailles !

Ben ouais, bon sang. Ouh ! Si j’avais pensé un jour t’enregistrer à propos de ton boulot… Mais bon, avant que les larmes cruelles de la nostalgie ne viennent sillonner les rides de ma vieille face ; avant que je ne te trousse un sonnet en alexandrins à la manière plombante de Joachim du Bellay, en souvenir du bon vieux temps… Heu… soyons pro : une idée du sujet d’un deuxième bouquin ? Un scoop pour amuse-bec.com ?

Ben, si tu me prends par les sentiments, forcément, je vais pas pouvoir te refuser ça… Après tout c’est pas un secret d’état… Évoquer des icônes de la culture populaire, ça reste le sujet qui nous occupe, avec Pierre. On a bien envie de mettre en chantier un « Gainsbourg », par exemple, même si, jeune public oblige, il faudra éviter les clopes, l’alcool et l’érotisme, ce qui va forcément enlever du piment aux illustrations… Sauf qu’on a bêtement loupé le trentième anniversaire de sa mort, donc ça va pouvoir attendre un peu. Entre-temps, Pierre comme moi, on a un autre sujet qui nous titille depuis un moment. Et c’est marrant parce que sans s’être concertés, on a eu la même idée. Une histoire qui nous obsède depuis très longtemps. C’est lié à nos jeunes années, du temps où on était à l’école primaire et qu’on vivait à Montbrison, pas loin de St-Etienne… 1976, Geoffroy-Guichard, Dominique Rocheteau, Oswaldo Piazza, les frères Revelli… Tu nous vois venir, avec nos gros sabots (à crampons) ?

Je vois venir et c’est vraiment, vraiment cool. Ce sera vraiment cool, je n’en doute pas une seule seconde. Je ne sais pas si ce bistrot existe encore, si oui il faudra organiser une rencontre dédicace avec Pierre et toi, aux « Poteaux Carrés ». De mon temps, c’était place Jean Jaurès…

Ah ah, avec plaisir, fouilla !!! Ce sera l’occasion de remettre les pieds dans cette bonne vieille ville, et d’aller faire un tour ensemble du côté de la rue Brossard !

Paraît que ça a bien changé… Bon, Fred, c’est toujours un plaisir incroyable de discuter avec toi et de sentir cet enthousiasme infini que tu partages. Là je dois vraiment y aller, et je dois boucler cet entretien. On a parlé de ton livre, on pourrait parler de plein de choses encore, de ce que tu as sur le fil, de ton boulot de prof d’art… Oui, il y a plein de sujets encore. Possible que je te passe un coup de fil très bientôt pour une sorte de suite à cette « conversation ».

Je voudrais, pour terminer, revenir sur cette expression que tu as eue. Cette expression magique : né sous une bonne étoile.

J’ai dit ça parce que j’estime avoir eu pas mal de bol, dans mon parcours (je touche du bois pour que ça continue, évidemment). J’ai une super nana, des supers enfants, un super boulot et même deux supers boulots, une super baraque, des supers collègues et potes, des supers frères et sœurs… J’ai pas de problème de santé, je suis entouré d’affection, je continue de rencontrer des gens vraiment chouettes, je me marre tous les jours… La solitude, la dépression ou même le mal de dents, je sais pas ce que c’est. En plus, j’ai dessiné un livre sur Johnny, je suis prêt à en attaquer un deuxième sur l’épopée des Verts, et Amuse-Bec m’accorde toute son attention pour faire des réponses super longues. Alors franchement, mon cher David, c’est pas demain la veille que je commencerai à me plaindre. D’ailleurs, sur ces bonnes paroles et sous cette bonne étoile, je sais pas toi, mais moi je vais aller direct au frigo m’ouvrir une petite bière. À la tienne, vieux solide !!!

THE END

David Laurençon,

CONVERSATION AVEC FRED LE FALHER

9 mars 2021