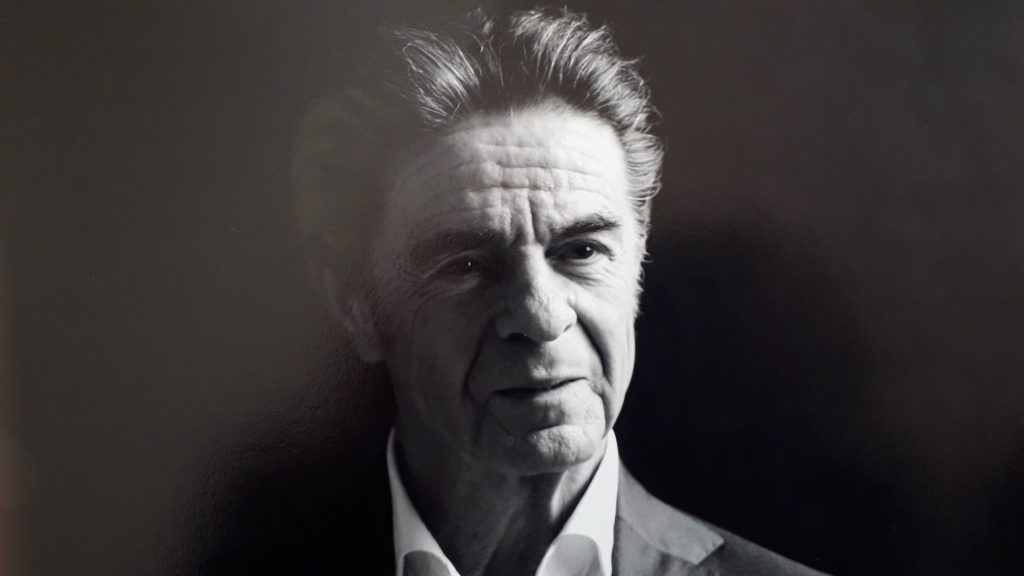

ENTRETIEN AVEC LE POÈTE ET CRITIQUE JACQUES SICARD : DU CINÉMA COMME OPIACÉ

Interview réalisé par David Laurençon

DANDY CINÉPHILE

dL : Voilà, c’est fini. Le Festival de Cannes est terminé, depuis une petite semaine maintenant. Jacques, je vous suis sur les réseaux sociaux : sauf erreur, vous n’avez pas écrit une ligne à ce propos. Le Festival de Cannes ne vous intéresse pas ?

Jacques Sicard : Du plus loin que je me souvienne, je n’ai jamais été très attentif à ce qui se passait à Cannes. Un ami qui dirigeait une salle de cinéma, que je fréquente encore, Le Royal à Toulon, m’a proposé jadis de partager son accréditation – j’ai dû décliner. Contrarier mes habitudes est une éventualité que j’ai toujours cherché à éviter. En l’occurrence, je ne m’imaginais pas courir, matin, après une projection, d’autant que j’aime à dormir tard. Manquant par ailleurs d’enthousiasme à l’idée de voir une cinquantaine de films en dix jours. J’ai préféré de loin les traversées cinématographiques en solitaire. À propos de ce dandysme cinéphile, je me souviens d’avoir assister à la projection du Soulier de Satin, adapté de Claudel par Manoel de Oliveira en 1985, seul dans la salle du musée d’art contemporain de Marseille durant les quatre cent-dix minutes que dure le film ; il y eut un entracte et un incident technique ; après quoi, j’ai appelé le gardien, car le musée était fermé. Au sortir de la représentation de la pièce à Paris sous l’Occupation allemande, Sacha Guitry s’exclama : « Heureusement qu’il n’y avait pas la paire ! »

dL : Ah ! Splendide boutade. J’adore Guitry, décidément. Bien : Jacques, j’ai attendu longtemps avant que de vous proposer cette rencontre. Je ne savais pas par quel bout vous prendre. Comment aborder votre travail. C’est de la littérature. C’est de la critique ciné. Ce sont des poèmes en prose… C’est de la belle écriture. Et justement : c’est tellement beau et ciselé que, parfois, on en oublie que vous parlez d’un film, que vous écrivez sur un film. Je prends le risque de la comparaison triviale : la publicité. Certaines publicités vidéo sont tellement bien fichues, que l’on ne sait plus de quel produit de lessive il s’agit, au profit du réalisateur.

Jacques Sicard : Longtemps, j’ai eu des difficultés à placer mon travail. Je ne pense pas que le problème soit aujourd’hui dépassé. Ça tient moins aux catégories utilisées par le monde de l’édition, qu’au caractère dudit travail. La littérature est au fond mon premier objet cinématographique. Bref, dans un poème, je vois une image ; inversement, dans le photogramme, je lis de la poésie. Films et phrases entretiennent pour moi ce rapport intime, qui est comme la condition de leurs existences. Dans le quotidien Libération des années 1990-2000, Louis Skorecki tenait une chronique des films diffusés par les chaînes de télévision (une partie a été recueillie en volume sous le titre Les Violons ont toujours raison, paru chez PUF en 2000). Leur singularité intellectuelle et formelle me fascinait, tellement que je n’hésitais pas chaque matin de ce temps à me faire faxer directement au bureau l’article du jour. Skorecki fut mon influence stylistique majeure. L’idée des Films en Prose est née des lectures aussi matinales qu’enchantées (en vérité de la rencontre entre les petits poèmes en prose de Baudelaire et les notules de cet étrange journaliste). Jean-Louis Schefer est l’autre référence, du côté du lyrisme échevelé ne perdant jamais de vue sa structure – autre enchantement de nature jazz, dans ce cas extrême. – Le lien avec la publicité que vous établissez n’est pas sans me faire frémir de répulsion, tellement j’ai en horreur cette pratique boutiquière ; si telle est votre réaction à la lecture de mon travail, c’est que je me suis trompé.

dL : Du tout du tout ! Je vous ai prévenu, la comparaison est grossière (triviale) et je l’ai regrettée dès l’avoir formulée. Vous ne vous êtes pas « trompé » et vous avez compris – au-delà de ma comparaison maladroite – ce que je voulais dire : le texte est beau, au point d’en oublier parfois que vous parlez d’une œuvre précise. En d’autres termes : parfois, je dis bien parfois, le texte se suffit en lui-même, en tant qu’œuvre. Tout autre chose : vous arrive-t-il de regarder un film qui ne vous inspire rien ? C’est-à-dire, pas le moindre Verbe, pas la moindre Parole ? Un film que vous quitteriez en vous disant seulement : « Voilà, j’ai passé un bon moment, c’est très bien et c’est tout, à présent : au suivant » ? Le cinéma comme divertissement, somme toute.

Jacques Sicard : La plupart du temps, je suis sans pouvoir rien dire. Rien ne me plaît de prime abord, alors je m’oblige à écrire et pour ce faire, je bouscule voire ignore l’objet. Cependant, bien que regardant beaucoup de films, je ne regarde pas n’importe quoi. En sorte que les mots viennent vaille que vaille. Et comme vous l’avez compris, c’est écrire qui compte le plus – j’entends le cinéma comme un divertissement, c’est-à-dire comme ce qui me permet superbement de détourner la tête de la vie que je mène. Divertir me fait d’ailleurs immédiatement songer au multivers de la Physique. Le film est le comble de la distraction volontaire.

dL : Nous reviendrons, c’est sûr, à cette idée de divertissement et de spectacle… C’est en lisant votre « ciné-poème », à propos du « Trésor de la Sierra Madre » de John Huston, que je me suis dit : ok, je me lance, il faut que je cause avec Jacques Sicard. Humphrey Bogart est mon héros, donc le film est génial. Or, à la lecture, vous m’avez embrouillé l’esprit. Je n’irai pas jusqu’à dire que vous avez gâché mon plaisir…

Jacques Sicard : Le Trésor de la Sierra Madre est en effet truffé de malfaçons dues autant aux pressions de la production qu’à la désinvolture de John Huston. Je reconnais que ma notule est emportée là par sa musique textuelle ; ma main a couru, presqu’automatique. Le film est plus agréable que je ne le laisse entendre. Bogart avec postiche ébouriffé vaut néanmoins le détour. Rassurez-vous, je partage votre sentiment au sujet de l’acteur, il est superbe dans In a Lonely Place – Le Violent, un des plus beaux désespoirs enregistrés de Nicholas Ray.

dL : Littérature, visions, poésie, lyrisme, image, jazz, « étrange journalisme » : nous sommes bien d’accord, nul besoin d’avoir vu le film ou d’être cinéphile, pour vous lire et goûter à plein vos envolées littéraires, même si parfois complexes.

Jacques Sicard : Selon moi, il n’est pas nécessaire d’avoir vu le film pour apprécier mon écriture qui en découle, comprendre son contenu. J’ai essuyé beaucoup de refus pour cette raison que mes textes étaient soit trop cinéphiles pour la littérature, soit trop littéraires pour le cinématographe. C’est une autre objection que n’a pas réduite la modeste reconnaissance dont je bénéficie aujourd’hui. J’ai toujours du mal à faire admettre l’autonomie de mes proses, surtout à l’égard du cinéma auquel ouvertement elles se réfèrent. Certes, elles ne sont pas faciles d’accès, mais seul le journalisme est facile. Vous savez, une tournure de langue est une habitude comme une autre ; au bout d’un temps, l’habitude, consacrée par l’usage, devient une loi, pendant un certain temps, c’est un fait historique (d’un siècle l’autre, grammaire, syntaxe et ponctuation changent du tout au tout) ; il n’y a pas à s’en étonner, juste laisser courir.

dL : Avec les Films en Prose, nous sommes très loin de la critique cinéma classique, celle que l’on peut lire dans la grande presse, dite culturelle ou pas. J’ai souvent l’impression que tous se ressemblent, et que tous sont interchangeables, et que tout ceci est désespérant. Ma question : lisez-vous cette presse-là ? Et si oui, qu’en pensez-vous ?

Jacques Sicard : Je suis loin d’apprécier les journalistes, vous l’aurez entendu, il faut dire qu’ils y mettent beaucoup de complaisance. Mais oui, j’ai longtemps pratiqué leur façon de penser et d’écrire. Quand je travaillais, j’achetais régulièrement divers quotidiens, locaux ou nationaux. Jusqu’en 1981, date de l’élection de Mitterrand, il en est un, alors de politique alternative, qui était interdit dans l’enceinte de l’arsenal maritime où j’avais mon emploi, que je lisais ouvertement, sans plus de conséquence. Mon abonnement aux Cahiers du cinéma a duré de 1988 à 2020, je l’ai résilié au moment du confinement et de la tumeur que l’on a découverte dans mon corps. À ce sujet, confinement + tumeur, j’ai puisé en eux une manière d’apaisement. J’ignorais qu’une tumeur rende heureux, la peur avait été si grande jusque-là. Le premier choc passé, sans raison morbide, je ne suis presque plus sorti de chez moi, j’ai cessé, avec la même nuance de « presque », toutes relations sociales, j’ai perdu mon habituelle amertume, j’ai gagné en désinvolture. Pour ce qui est de ma relation au cinéma, elle s’est infléchie au profit de la télévision – les films qu’à présent je vois sont majoritairement des diffusions et non des projections, je suis devant mon écran domestique. Comme le vieil homme que je deviens, je suis revenu aux errements de mon enfance. Les grèves du personnel télévisuel étaient fréquentes en ces années 1950-1960. Leur visibilité était maximale, la programmation étant nulle. Nulle, à l’exception du film de la soirée qui tenait lieu de tout. Hitchcock se trouvait être souvent l’élu. Mon œil s’est fait à ces occasions magnifiques. De là que je ne répugne pas à voir un film américain doublé en Français.

dL : Vous êtes cinéphile, écrivain, poète, critique. Vous allez sur vos cent-trente ans. Pouvez-vous nous raconter ce qu’il s’est passé ? En d’autres termes : je suppose qu’un jour, très jeune, vous êtes entré dans une « salle obscure ». Et vous n’en êtes pas ressorti, pour ainsi dire. Pouvez-vous – prenez votre temps – m’expliquer votre itinéraire ?

Jacques Sicard : Ma mère me racontait qu’elle avait eu ses « douleurs » prénatales lors d’une séance de cinéma. Voilà pour l’anecdote. Je vivais avec mes parents, l’un ouvrier, l’autre sans profession, dans ce que Jean Genet appelle quelque part le « quartier du malheur », cœur de la basse ville du port méditerranéen dont je parle ci-dessus. C’était un lieu interlope où la nuit s’animait de marins à l’escale et de femmes maquillées. Les cinémas étaient partout, mon enfance n’avait que l’embarras du choix. L’Enterré Vivant, tiré de Poe par Roger Corman me fit si peur que je passais accroupi la durée de la projection ; au moment de l’enterrement, dans Le Mirage de la Vie, je me revois en train de me signer à l’imitation de Lana Turner, ce geste inconnu intriguait l’enfant irréligieux que j’étais. Le temps a passé. Le jeune homme s’est un peu éloigné de l’enchaînement filmique au profit des boîtes de nuit où j’ai passé le plus « clair » du temps d’alors. Je fréquentais toujours les salles, mais distraitement, et surtout pour les caresses occasionnelles. Plus tard, faute de tout de ce qui précède, j’en suis venu à la cinéphilie, au sens strict, soit revues, lectures intenses, vision de tous les films possibles, même les plus niais, afin de pouvoir comparer, discussions interminables, politique et pas seulement de l’auteur… Fin du XXe siècle, mes premières publications au niveau national via La Lettre du Cinéma, grâce au soutien de Vincent Dieutre, rédacteur et cinéaste. Ma formation est celle d’un autodidacte. De là les nombreuses charrues avant les bœufs. Façon comme une autre de se dépayser – d’abord contraint-forcé ; ensuite, tel un affranchi. Je suis allé au cinéma pour passer le temps. C’est un fabuleux passe-temps. Je n’ai pas su aimer, à une exception près. Pour abréger à moindre frais, il n’y avait assurément que la continuité regard-image-écriture. Chose très partagée, au demeurant. La qualité d’abréviation de cet art tient à sa nature photographique, tout dans son défilement invite à en extraire une et seule image. J’ai vécu et travaillé sur cette base étroite et fugace.

dL : L’anecdote de votre mère est séduisante – sans psychologie de seconde zone, entendons-nous bien. Par ailleurs, je trouve fascinantes les manifestions corporelles incontrôlées – se signer, demeurer accroupi de peur – gestes et attitudes incroyablement riches de sens – un impact émotionnel physique, au-delà du seul rire, ou de la larme qui mouille la joue… On peut aisément visualiser cet enfant entrant en collision avec ce qu’il voit.

Jacques Sicard : Le cinéma, était avec le club de scooters-motocyclettes dirigé par mon père, la distraction principale de mes parents. J’ai peu de souvenirs suivis de cette époque, mais il s’agissait au moins de deux séances par semaine dans les salles d’exclusivité du grand boulevard. Plus tard s’est immiscée la télévision, sans rien modifier à ce rythme hebdomadaire. L’histoire du signe de croix fut en la présence de mon père ; il était à mes côtés lorsque je me suis signé, il m’a lancé un regard étincelant de reproche – mais je ne faisais ce geste que par curiosité, je n’y comprenais rien, je n’ai plus recommencé. – Comme tous les gens peureux, j’étais curieux de ce qui suscite la peur. Vraiment j’ai perdu le souvenir de la sensation que j’éprouvais alors au contact des images. Je me demande si l’habitude voire le conditionnement n’ont pas joué, en tout cas bien plus que le désir. Même du plaisir, je ne me souviens pas. Ce que je peux simplement affirmer, c’est qu’une partie de ma vie première s’est passée là et ainsi.

dL : Rien de « people » à essayer d’approcher une œuvre – la vôtre – à travers un prisme sentimental, intime. Vous venez de me dire que vous n’aviez pas su aimer (d’accord, « à une exception près »). Puis, le cinéma comme un passe-temps. Puis, cette histoire « d’abréger à moindre frais », que je comprends parfaitement (je crois). En revanche, ce qui me déroute, c’est « l’extraction d’une et seule image », cette « base étroite et fugace » sur laquelle, tout de même et ce n’est pas rien, vous dites avoir vécu et travaillé. Là, j’ai un peu de mal à vous suivre. Pour ne pas re-faire l’erreur de la « trivialité », je me garderai bien d’hypothèses… Mmm… En un mot comme en cent : où est le problème ?

Jacques Sicard : D’emblée, le temps de vivre m’a paru long, j’ai voulu l’abréger. Aucun des moyens employés par les gens pour se soustraire au vice du travail comme aux infirmités de l’amour, n’était apte à me convaincre. Le cinéma était une ancienne habitude ; la mémoire de la sensation délicieuse qu’il avait déposée dans mon esprit a suffi pour m’asseoir à nouveau, mais en cinéphile cette fois, dans l’un de ses fauteuils d’amnésie. Je l’ai fait comme on s’engage dans un chemin pour la qualité de son silence. À l’époque, le divertissement n’était pas si coûteux. Le « moindre frais » s’explique simplement par l’absence de cherté, mais surtout parce que l’oubli y est rapide et facile. Deux heures « devant » un film, ne sont pas deux heures « dans » la rue. Je souligne intentionnellement les prépositions. Le cinéma est un opiacé. Un opiacé marxiste-libertaire. J’avance cette hypothèse parce que de ces séances, je suis sorti et différent et plus politique. C’est mon expérience qui, comme toute expérience ne prouve rien. Les mots sont venus avec les images ; j’ai écrit ce que je pensais avoir vu ; au fur et à mesure, j’ai pris conscience que le plus souvent je ne retenais pour point de départ textuel qu’une scène, quelques photogrammes, voir un seul. Image « unique » qu’ensuite j’ai pris à tâche de chercher à l’exclusion de tout. De n’écrire que sur cette base étroite, ni photographique ni cinématographique, je me suis retrouvé dans la position du danseur en équilibre sur une pointe, un millimètre-carré – voilà, je m’étais abrégé, j’avais écourté le quotidien. Je me dois d’ajouter qu’avant de voir, j’ai lu ; beaucoup et encore, aujourd’hui ; la lecture n’épuise pas le temps de la même façon, comme si elle s’en ressentait pour son passage, en était émue ; seule l’écriture se compare au caractère intraitable du cinéma à l’égard de l’usure du temps.

dL : Tout à l’heure, vous avez eu une expression qui a fait Tilt : Dandysme cinéphile. Je trouve la formule parfaite.

Jacques Sicard : Je viens de dresser le portrait de ce dandy. – Un rapprochement que j’aimerais faire entre les perturbations du sommeil, de la veille, et la photographie, le cinéma, cela pour donner une idée plus précise de ce que j’entends par photogramme dans son rapport au dandysme cinéphile. Le somnambulisme est un état de veille visité par le sommeil ; l’insomnie est un état de sommeil visité par la veille. Une comparaison terme à terme donne : la photographie est somnambule, puisqu’elle apparaît comme une déambulation suspendue ; le cinématographe est insomniaque, puisqu’il a l’apparence d’un repos hanté par le mouvement. Où donc se trouve le photogramme dans ce croisement ? Ni sommeil, ni veille, il n’est l’objet d’aucune visitation. Ne se définirait-il que négativement – est-il apophatique ? Me voilà de nouveau dans le piège de la terminologie religieuse. Alors ? Le photogramme, c’est comme un lieu de passage où il est possible de s’installer à demeure. C’est un des aspects du « neutre » tel que le définit Roland Barthes dans son cours au Collège de France en 1977-1978.

dL : Ô Seigneur ! Roland Barthes ! L’un des Cauchemars de mes quelques années d’étides de Lettres… La terminologie religieuse en général, votre terminologie religieuse me parle mieux et m’inspire plus. Mais pourquoi dites-vous qu’elle est un « piège » ? Parce que, et voilà mon avis : elle correspond souvent et parfaitement à la dimension quasi-mystique de vos textes. Bon, mille à parier contre un que je suis le premier à voir du mysticisme dans votre travail ? J’espère que oui. J’aime bien être le premier. Si vous estimez que je suis à côté de la plaque, n’hésitez pas à me remettre à ma place. Alors, ce mysticisme ? Ou quasi-mysticisme ?

Jacques Sicard : Vous n’êtes pas le premier à agiter sous mes yeux l’épouvantail du mysticisme au sujet de mes proses. Vous êtes presque le premier. Elles le doivent sans doute à leur forme plus qu’à leur fond. Personnellement, je dirai, à la suite de Baudrillard, qu’elles procèdent d’un « fond désespéré sous une forme heureuse ». Pas heureuse pour tout le monde, à l’évidence. Il en va souvent de la façon suivante en la matière : le fond est immédiatement incompréhensible, on le met sur le compte de la forme sibylline, qu’on assimile à une sorte de latin d’église ; de là on glisse vers la mystique, s’accordant ainsi la permission de ne pas relire. Un peu d’attention n’est pas trop demander.

dL : Je vous interromps. Juste un instant. Voilà, cela n’engage que moi en tant que lecteur : mais ce glissement – factuel ou supposé – vers la mystique m’oblige avec bonheur à m’attarder sur la phrase, ou relire, si vous préférez. Parce que s’il y a un Secret, je veux le connaître. Ce « piège », donc ?

Jacques Sicard : Le religieux m’est un piège parce qu’il me sort des yeux (excusez le jeu sonore). L’inconscient culturel ne cesse de nous harceler, nous fusillant dans le dos ; il emprunte à une phraséologie digne des médicastres qui, lors de la grande peste de Marseille en 1720, parlaient du fléau comme d’« une fièvre maligne pestilentielle ». – Quant à Roland Barthes, son écriture me fascine ; j’en aime l’inconstance superficielle attachée à une structure ferme, bien assise. L’idée qu’il put faire en 1974 le voyage en Chine avec l’ours maoïste de Tel Quel pour l’unique raison de rencontrer sexuellement et sentimentalement de jeunes hommes chinois me ravit. Je le relis fragmentairement pour les besoins et le plaisir.

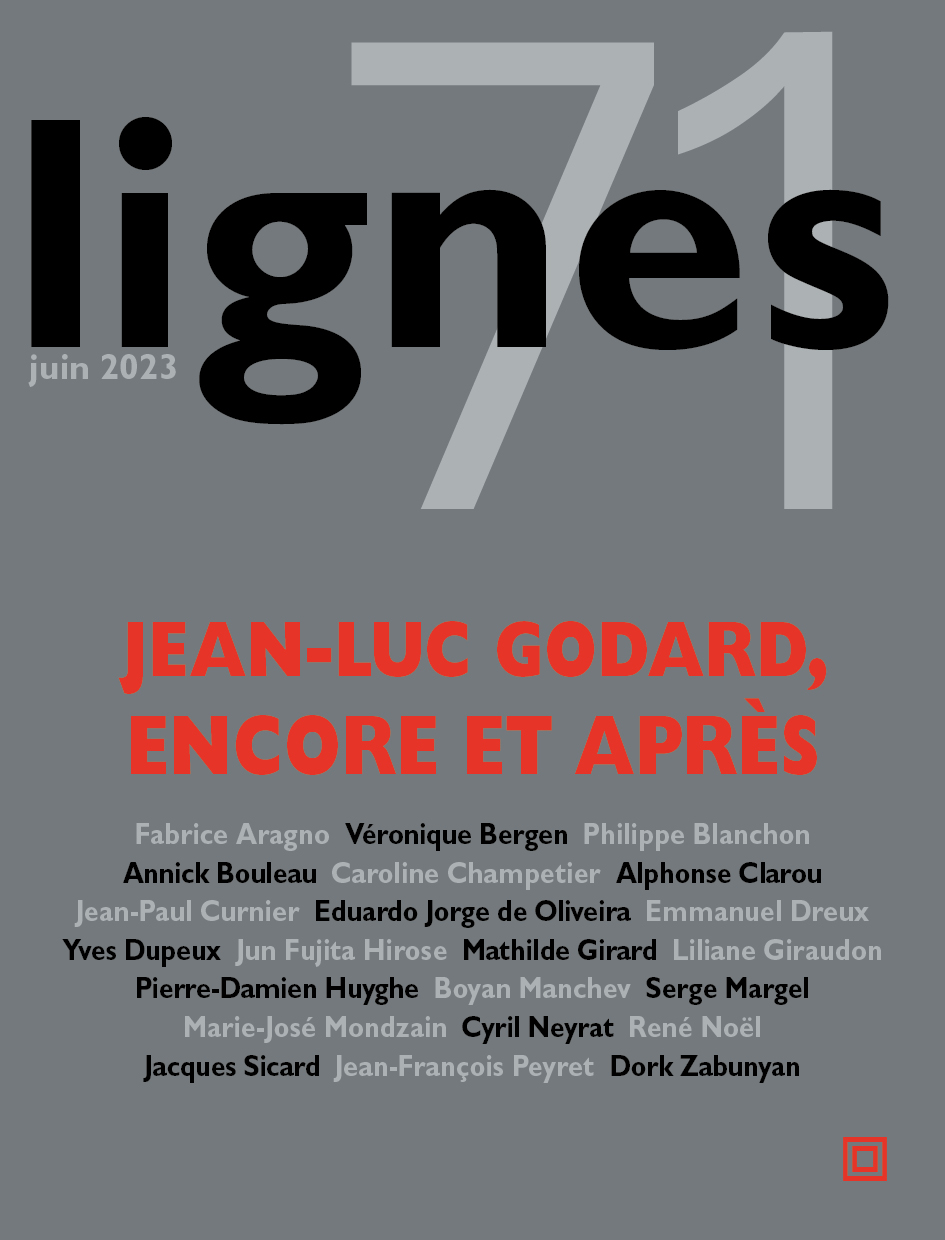

dL : Des Films en Prose à De la Maison jaune, paru en avril 2023 aux éditions La Barque, vous êtes l’auteur d’une quinzaine de livres et avez signé dans un nombre considérable d’ouvrages collectifs. Vous avez collaboré à diverses revues, vous en avez évoqué quelques-unes en début d’entretien. En juin, dans quelques jours, nous vous lirons dans Godard, Encore et après, au sein d’une revue publiée par les Éditions Lignes. Le titre seul de ce « Lignes 71 », Godard, encore et après, doit vous ravir. Non ?

JEAN-LUC GODARD, ENCORE ET APRÈS

Revue Lignes n°71

260 pages. À paraître le 19 juin 2023

> Site de l’éditeur

Jacques Sicard : Je suis content d’avoir été accueilli dans Lignes pour ce numéro hommage à Jean-Luc Godard. J’ai ainsi l’occasion de lui dire publiquement adieu. Je me suis épris des films de Godard pour des raisons sans doute peu partagées. Son rapport au travail, je l’ai compris ainsi : « Je n’ai jamais travaillé, au pire ai-je fait acte de présence, mais comme disent ce qui nous jugent, j’ai l’intime conviction de ce qu’est le travail. De même j’ai compris son rapport aux stupéfiants : « Souvent la fatigue me prend en cours de journée. J’apprécie ces moments dont je sais que je me remettrai. Cette sorte de fatigue est un opiacé. Marx savait ce que l’opium a de bénéfique ; dans sa remarque au sujet de la religion, il n’en faisait pas la critique négative, on le sait à présent. » Enfin, j’ai compris son rapport à l’aristocratie : « Les fortunes vivent dans un entre-soi jaloux, elles en ont les moyens. Seuls les infortunés souffrent de la promiscuité, ils ne peuvent pas faire autrement. »

dL : Vous venez, en partie, de répondre à la question que je prévoyais de vous poser ; à propos de votre compréhension de Godard. Vous me faites aussi sortir de la route. Cela concerne l’idée d’aristocratie. Le sens du mot : aristocratie. Alors, je vais m’y prendre autrement : en septembre dernier, le jour de la mort de Jean-Luc Godard, vous avez écrit un court texte hommage, dans lequel vous dites les raisons du « plaisir éprouvé » chez lui, par vous. Ce qui m’a frappé, c’est que j’y ai lu une connivence, une proximité (et non une « promiscuité ») entre votre manière de voir les choses et le monde – ce que vous produisez en tant qu’artiste – et la sienne. Par pitié ! Ne me reprenez pas sur le terme « produire ». Car ce n’est pas un vilain mot.

Jacques Sicard : Disons, plus raisonnablement, des affinités. Et c’est encore trop dire. À « produire », je préfère « répéter ». Au moins là, à chaque répétition, on change d’espace et de temps – le plus extraordinaire étant que ce changement n’a plus besoin de main d’œuvre.

dL : Il y a cette souveraine désinvolture (attention, j’ai bien compris que la vôtre avait été acquise, ou provoquée, dans un moment pas drôle) ; et il y a ceci, je vous cite, à propos de ce que certains reprochent à Godard : « L’absence de naïveté ou d’innocence de sa poésie ». Mettons donc de côté cette proximité avec Godard, et retour au dandy. Jacques Sicard, ou une « nouvelle aristocratie de la critique d’art » ? Avant de me répondre, notez s’il vous plaît que l’aristocratie dont je parle n’a rien à voir avec le pognon (ça, c’est la bourgeoisie), mais avec l’élégance.

Jacques Sicard : Étymologiquement, l’aristocratie, c’est le pouvoir des meilleurs. De quelque façon qu’on le prenne, ça ne me va pas. Les examens médicaux, les consultations avec les différents spécialistes et oncologues, les salles d’attente, les trajets en taxi Toulon-Marseille et retour, les conducteurs ou les conductrices, le fait que dès l’apparition d’une métastase, on peut prédire la fin – ma vie sociale se résume à cela, maintenant, et je m’en porte très bien. Ça, ça me va. Toute ma sympathie pour Godard tient peut-être là : dans un sentiment de partage d’une « humeur grise » (nous revoilà en la compagnie de Barthes). Une des dernières images documentaires de Godard que je conserve, c’est lui, chez lui, on ne voit que ses pieds, penché sur un tapis, il en aspire les miettes éparses à l’aide d’un « aspirateur de poing » – vous lisez bien : non pas un aspirateur à main, mais un aspirateur de poing, comme une arme de poing – ça c’est de l’humeur grise.

dL : En effet ! « Un aspirateur de poing » ? Je vais voir ça… Nous arrivons à la fin de cet entretien… Ah, j’ai lu ce matin un extrait de votre texte consacré à Guy Debord, vous avez re-visionné son film In girum imus nocte et consumimur igni, vous citez son essai La Société du spectacle… Puis, vous m’avez fait l’immense plaisir (et l’honneur) de m’envoyer votre texte intégral : je vous en remercie ! À la lecture, impossible de ne pas penser à ce que vous m’avez dit tout à l’heure. Alors, pour terminer…

Jacques Sicard : Pour terminer une adresse à Guy Debord, qui n’aimait pas Godard, moi aimant les deux : Ô souvenir – Nous sommes dans un dérangement affreux. Notre vie, est-ce qu’elle se tasse, se décompose ou s’évapore ? « Elle se dissout, c’est du sucre dans de l’alcool. » Je ne comprends pas. Comment est-ce possible ? « Je sais mettre en relation les choses, même si je n’en connais pas les mécanismes. Je vous dis que l’on se dissout comme du miel. » Il me semble que nous vivons comme du temps où le bois était l’unique combustible de la vie domestique. « Même à cette époque nous étions des cristaux, nous n’étions que poudroiement. Nous étions des stupéfiants ».

Stupéfiants, mot de la fin.

Entretien réalisé par échange de courriels – Toulon-Paris – 31 mai/1er juin 2023